そのしくみは意外とシンプルで、カギとなるのは「光電効果」という現象。

この記事では、太陽光発電の原理と使われている素材、パネルの種類や効率の違いを図解でやさしく解説します。

筋トレ歴5年のデータ至上主義男が解説します。

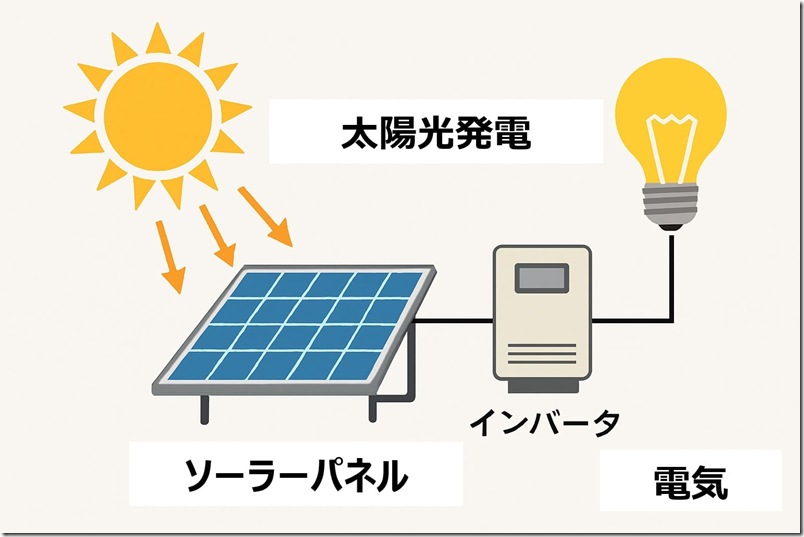

太陽光発電とは?原理と光電効果を解説

原理

- 太陽光がパネルに当たる

- 光子(光の粒)がシリコン内の電子にエネルギーを与える

- 電子が飛び出し、電圧のある回路を流れる

- この電子の流れが電気となる(=発電)

このように、太陽光発電の原理は非常にシンプル。

燃料を使わず、CO₂も排出しないため、環境にもやさしい発電方法です

太陽の光エネルギーを電気に変換する発電方式のことです。クリーンで再生可能なエネルギー源として注目されており、家庭用からメガソーラーまで幅広く導入が進んでいます。

この太陽光発電がどうやって電気を生み出しているのか。そのカギとなるのが「光電効果」という物理現象です。

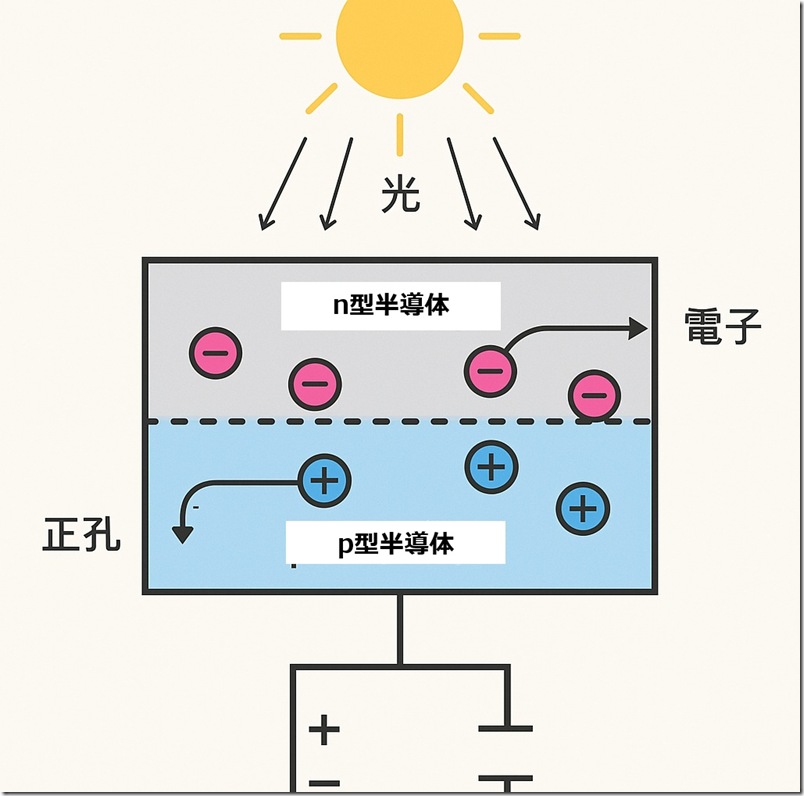

光電効果とは?

光電効果とは、光が物質に当たることで電子が飛び出す現象のこと。

太陽光発電では、太陽の光がパネル(太陽電池)に当たることで、シリコン半導体内部の電子がエネルギーを得て移動し、電流が生まれます。

太陽光発電では、シリコン半導体に光が当たると…

- 光(光子)のエネルギーが、シリコン内の電子(−)を励起して飛び出す

- 電子が飛び出した後の「空いた穴」=正孔(+)が残る

- 電子(−)と正孔(+)は別々の方向に移動させられ、電流になる

どんな材料?

特に使われているのは、シリコン(ケイ素)という半導体素材です。

この素材は、光を受けると内部の電子が自由に動き出す性質があり、まさに「光を電気に変える」ために最適な素材といえます。

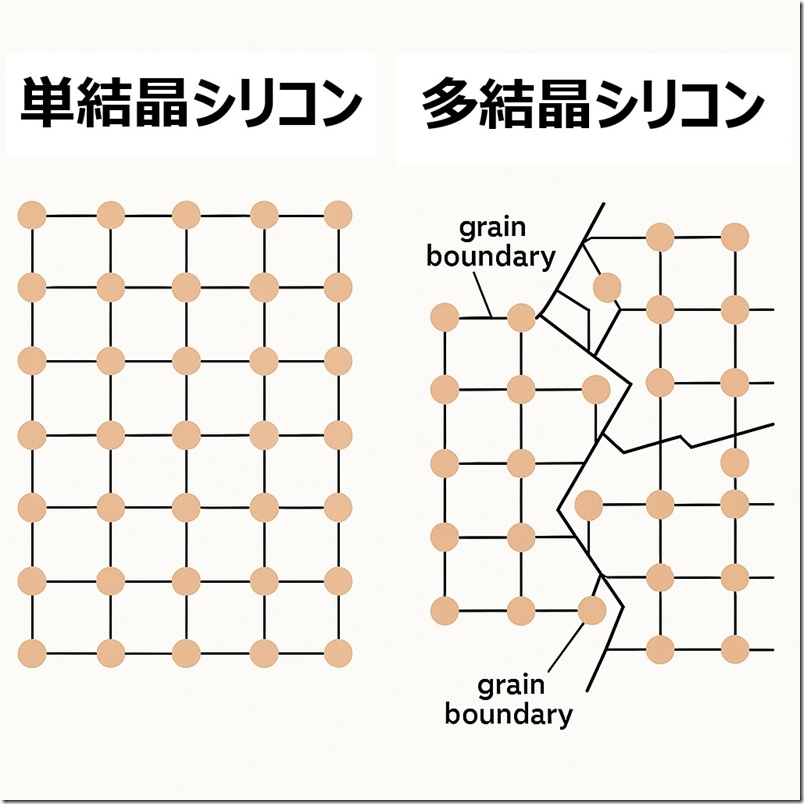

太陽光発電の種類と構造:単結晶シリコンと多結晶シリコンの違い

| 項目 | 単結晶シリコン | 多結晶シリコン |

| 結晶構造 | 原子がきれいに一方向に並んでいる(規則正しい) | 小さな結晶がバラバラな方向に並んでいる(不規則) |

| 見た目 | 黒っぽくて均一でツヤがある | 青っぽくて、キラキラ・ムラがある |

| 電子の動き | 障害が少なく、スムーズに流れる | 結晶の境目(粒界)で電子が散乱・損失しやすい |

| 不純物・欠陥 | 少ない | 境界部に多く含まれやすい |

| 製造方法 | 時間をかけて「1本の結晶」を育てる | 溶かして固めて「結晶の集合体」を作る |

| 発電効率 | 高い(20〜23%) | やや低い(15〜18%) |

単結晶シリコンは、原子が規則正しく並んだ一枚の結晶構造を持つため、電子の流れがスムーズで発電効率が高くなります。

一方、多結晶シリコンは小さな結晶の集まりで、電子の移動時にエネルギーロスが発生しやすく、効率はやや劣ります。

その代わり価格は抑えられます。

単結晶シリコンは高効率?結晶構造と発電性能の関係

単結晶シリコンの結晶構造

- 原子が完全に整列した構造(1つの連続した結晶)

- 粒界(結晶のつなぎ目)がない

→ 電子がまっすぐスムーズに移動できる

→ 電子と正孔の再結合が起きにくい

→ 結果:発電効率が高い

多結晶シリコンの結晶構造

- 小さな結晶がランダムに集まった構造

- 結晶の境界(粒界)が多数存在

→ 粒界で電子が散乱・捕獲・再結合されやすい

→ 移動距離(キャリア拡散長)が短くなり

→ 結果:発電効率が下がる

単結晶・多結晶:コストパフォーマンスに優れるはどっちか

現在は単結晶シリコンパネルの価格が下がり、家庭用でも十分に高コスパな選択肢となっています。

限られた屋根スペースを活かしてしっかり発電したいなら、単結晶がおすすめです。

太陽光発電を導入するにあたって、何年後に元が取れるのか?どういう仕組みなのか?ざっくりでも理解することが重要だと思っています。

大きな買い物になるのだから営業マンの言うことを鵜吞みにせず、自分の価値観で判断しましょう。

少しでも参考になれば幸いです。

コメント